Geschichte der Orgel in der Pfarrkirche St. Felizitas

zusammengestellt von Thomas Kleinhenz

mit Unterstützung von Ludger Pieper (Archivgruppe St. Felizitas)

Übersicht:

- Hinweise auf Vorgänger-Orgeln – eine Zeitleiste

- Laudenbach-Orgel von 1873/74

- Stiftung der Stahlhuth-Orgel durch Commerzienrat Joseph Cremer im Jahr 1904

- Neuer Spieltisch, Umbau und Erweiterung der Orgel im Jahr 1941

- Neubau der heutigen Führer-Orgel im Jahr 1983

- Die Organisten in St. Felizitas

- Josef Richter: „Krach ümt Gloria“

Hinweise auf Vorgänger-Orgeln – eine Zeitleiste

1488

Die früheste Erwähnung einer vorhandenen Orgel (noch aus der Vorgängerkirche, bis vor 1507) findet sich bei einer Memorienstiftung im Pfarrarchiv Lüdinghausen:

| „Freitag nach St. Agnes: Gudeke, Wittwe Herm. v. Schilling, geb. v. Pikenbrok, schenkt einen Rentbrief, von ihrem Bruder Died. v. Pikenbrok ausgestellt, von 1 Goldg., aus Hovemanns Erbe zu heben, an die Kirche für Jahrmessen (2 Memorien und 3 Jahresmessen) und Jahrgebet bei jeder Predigt, für Herm. v. Schilling u. Frau und die Familien v. Schil. und v. Pik. (Für Jahrgebet 3 Schill., jede Memorie nebst Vigilie 18 Pf., Lesemesse 12 Pf., Orgelspiel 6 Pf., Läuten 6 Pf. Es siegeln mit: Heinrich Droste to Vehof, Lambert v. Oer, Johann v. Hake, Bernt v. Ermen.)“ (Julius Schwieters, Geschichtliche Nachrichten über den westlichen Teil des Kreises Lüdinghausen, Münster 1891, S. 290) |

1614

Weitere Erwähnung:

| „Organum est.„ (Bischöfliches Archiv Münster, GV Hs. 23, fol. 327) |

1662

In einem Visitationsprotokoll der Bischöflichen Behörde ist folgender Hinweis vermerkt:

| „Organum non omnino justum, pulsatur a Joanne Beveren. Annue ad 30 Imp. inde percipit“ – „Die Orgel ist nicht ganz in Ordnung. Sie wird von Johannes Beveren gespielt. Er erhält dafür jährlich 30 Reichsthaler.“ (BAM GV Lüdinghausen A 1, 1662 X. 29) |

1662

In einem weiteren Bericht im Bistumsarchiv ist zu lesen:

| „Auf St. Valentin regelmäßig Präsenzgeld an Pastor, Vicario, ludimagistro, custodi, organista und für ein Rth. Weißbrot unter die Armen [später: soweit sie an der Messe teilnehmen] zu verteilen.“ (BAM GV Lüdinghausen A 9a) |

1666-1670

Im Archivbestand der Burg Vischering existiert eine Rechnung von B. Mönninghausen für Vischering:

| „Lüdinghauser Organist, so beim Instrument geweßen …“. |

Aus dem weiteren Text ergibt sich, dass der im Instrumentenbau versierte Sendener Organist den Lüdinghauser hinzugezogen hat, wenn auf Burg Vischering Instrumente gestimmt und „einige Schnöer aufgezogen“ werden mussten.

nach 1822

Reparatur der Orgeln in Lüdinghausen und Seppenrade durch Orgelbauer Wilhelm Kramer aus Lippborg, der ab ca. 1829 seine Werkstatt in Dülmen hatte.

(Klaus Döhrung: Die Dülmener Orgelbauer Kramer und Laudenbach, 1996)

1840-50

In der Chronik von Caplan Lorenbeck findet sich eine Grundriss-Skizze der St.-Felizitas-Kirche, die eine Orgel über der Sakristei ausweist. Weitere Details über die Orgel sind nicht bekannt.

Vorgelagerte Orgelbühne für das Domkapitel:

| „Einen großen Antheil am Bau [der Kirche] wird auch das Domkapitel, als Besitzerin der Herrschaft Lüdinghausen, gehabt haben, wo es sich denn auch eine besondere auf Säulen ruhende jetzt nicht mehr vorhandene Bühne (Oratorium) vor der Sakristei reserviert hatte, die mit den Wappen verschiedener Amtsherrn verziert war.“ (Julius Schwieters, Geschichtliche Nachrichten über den westlichen Teil des Kreises Lüdinghausen, Münster 1891, S. 286) |

1852

In der Zeitschrift „Organ für christliche Kunst“ weist der Artikel „Über den Platz der Orgel in der Kirche“ auf die Besonderheit in Lüdinghausen hin, dass die Orgel „an der Seite des Nebenschiffes“ aufgestellt ist.

(Organ für christliche Kunst, Nr. 5 vom 1. März 1852, Fr. Baudri, Köln)

1858

In diesem Jahr existierte ein Pfennigsverein, mit dessen Hilfe Glasfenster, Bildsäulen an den Pfeilern und die Orgel finanziert werden sollten.

(Diss. Baron, S. 137)

1861

Zurücksetzung und Erweiterung (?) der Orgel auf dem Sakristeigebäude

(BAM Karton 37, Vermerk Strohmann vom 20.01.2000)

Laudenbach-Orgel von 1873/74

Das heutige neugotische Orgelgehäuse gehörte ursprünglich zur Orgel, die 1873/74 in der Werkstatt des Orgelbauers Josef Laudenbach in Dülmen erbaut wurde.

Den Beschluss zum Neubau fasste der Kirchenvorstand St. Felizitas am 24.12.1870, der Auftrag wurde am 04.11.1871 vergeben. Die Fertigstellung zog sich allerdings bis 1874 hin.

Leider sind weitere Details über das Innenleben bzw. der Disposition der damaligen Orgel nicht bekannt. Sicher ist zumindest, dass es sich um ein rein mechanisches Schleifladensystem mit Tonkanzellen handelte. Der Prospekt lässt auf eine zweimanualige Anlage mit etwa 20-25 Registern schließen. Der Spieltisch war vermutlich am Orgelgehäuse seitlich links angebaut.

Orgelbauer Joseph Laudenbach lies den Prospekt der Orgel von der Schreinerei Miele aus Münster nach einem Entwurf des Architekten und Diözesanbaumeisters Hilger Hertel aus Münster fertigen. Das Orgelgehäuse stellt nach wie vor eine gelungene Einheit mit dem Chorgestühl, der Kanzel und der Sakristeieinrichtung dar, die ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammen. Der Prospekt überstand mehrere Umbauten und Erweiterungen der Orgel und zählt heute zu den wertvollsten Orgelprospekten aus neugotischer Zeit im nordwestdeutschen Raum.

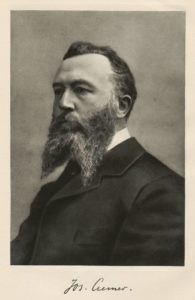

Stiftung durch Commerzienrat Joseph Cremer

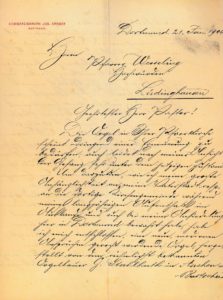

Aufgrund seiner tiefen Verbundenheit zur Pfarrgemeinde St. Felizitas bietet Geheimer Commerzienrat Joseph Cremer (*1845 in Lüdinghausen, +1938 in Dortmund) in einem Schreiben vom 21. Januar 1904 an Pfarrer Wesseling an, eine neue Orgel für die Pfarrkirche in Lüdinghausen zu stiften. Offenbar war die alte Orgel um die Jahrhundertwende in einem sehr schlechten Zustand und nach Ansicht von Joseph Cremer „leidet … der Gesang sehr unter dem jetzigen Zustande.“

Joseph Cremer wurde 1845 in Lüdinghausen geboren. Er war erfolgreicher Unternehmer, Kunstsammler und Eigentümer der Thier-Brauerei, der zweitgrößten Privatbrauerei in Dortmund. Seine Eltern waren Joseph Cremer (1822-1896) und Anna-Maria Drolshagen (1823-1876) und wohnten in Lüdinghausen. Vater Joseph war Posthalter und Gastwirt, Ackerbauer und Schafzüchter, Kreisverordneter, Mitglied des Provinziallandtages Münster – und Mitglied im Kirchenvorstand St. Felizitas Lüdinghausen.

In seiner Schenkungsurkunde legt Joseph Cremer fest, dass „die alte Orgel, ausgenommen das Gehäuse, mir unentgeltlich und zur freien Verwendung überlassen wird“. Die neue Orgel solle den modernen Anforderungen gerecht werden und von dem bekannten Orgelbauer Georg Stahlhuth in Aachen-Burscheid erbaut werden. Die Disposition und die Planungen der neuen Orgel waren im Vorfeld mit dem Dortmunder Musikdirektor Carl Holtschneider genau abgestimmt worden.

Weiter verfügte Cremer, dass die Orgel am 8. Dezember 1904, dem Fest der unbefleckten Empfängnis, eingeweiht werden solle.

Schenkungsurkunde vom 21. Januar 1904 (.pdf)

Disposition der Stahlhuth-Orgel (25 Register / 2 Manuale u. Pedal):

| I. Manual C-f3 54 Tasten 1. Principal 8’ 2. Bordun 16’ 3. Harmonieflöte 8’ 4. Fugara 8’ 5. Salicional 8’ 6. Gedackt 8’ 7. Octav 4’ 8. Octavflöte 4’ 9. Octav 2’ 10. Quintflöte 2 2/3’ 11. Mixtur 3-4fach 12. Trompete 8’ | II. Manual C-f3 54 Tasten 13. Geigenprincipal 8’ 14. Flöte 8’ 15. Gambe 8’ 16. Vox coelestis 8' 17. Aeoline 8’ 18. Echoflöte 4’ 19. Piccolo 2’ 20. Oboe 8’ | Pedal C-d1 27 Tasten 21. Principal 16’ 22. Subbaß 16’ 23. Octavbaß 8’ 24. Gedacktbaß 8’ 25. Posaune 16’ |

| Koppeln II - I II Suboktav - I I Oktav c-C0 I - Ped II - Ped Ped.-Oktav c- C0 | Spielhilfen 8 feste Kombinationen 1 freie Kombination Zungenabsteller Pedal R-L |

Der Prospekt der Vorgänger-Orgel von 1873/74 wurde für die neue Orgel übernommen, sämtliche Pfeifen wurden aber erneuert.

Der Spieltisch war, wie vermutlich auch bei der Vorgängerorgel, oben links hinter dem Positiv angebracht, so dass der Organist durch die Orgelpfeifen hindurch Blickkontakt zum Altar hatte. Orgelbauer Stahlhuth empfahl zwar einen freistehenden Spieltisch im Chorraum, da der Platz innerhalb der Orgel „weder eine genaue Beurteilung der Klangwirkung noch ein exaktes Zusammengehen zwischen Sängerchor und Orgel gestattet“. Dies wurde allerdings nicht umgesetzt.

In dem Angebot der Firma Stahlhuth ist eine Kaufsumme von 10.000 Mark verzeichnet, davon je 5.000 Mark für Material und Arbeitslohn. Stahlhuth weist in diesem Zusammenhang auf die weiten Mensuren im Pfeifenwerk hin, die kostspieliger seien als die schmaleren Mensuren anderer Orgelbauer.

Der angestrebte Weihetag konnte offenbar nicht eingehalten werden, erfolgte dann aber am 26. Dezember 1904 (2. Weihnachtfeiertag).

Das Instrument verfügte ab 1908 über einen Wassermotor der englischen Firma Roß, Balon & Co. (London), mit dem der notwendige Wind erzeugt wurde. Auch hierfür wurden die Kosten von Joseph Cremer übernommen.

Neben der neuen Orgel stiftete Joseph Cremer der Pfarrgemeinde auch noch zwei Fenster für die Pfarrkirche St. Felizitas („Apostel“- und „Franziskus“-Fenster; Bild rechts: Wappen der Familie Cremer in einem der Fenster). Unter dem „Apostel“-Fenster befindet sich seit 2014 das Chorpodest für die kirchlichen Chöre.

Seit 2012 erinnert eine Gedenktafel in der Thier-Galerie in Dortmund an den ehemaligen Besitzer der Thier-Brauerei, der sich auch große Verdienste um das Gemeinwohl der Stadt Dortmund erworben hat, sowie an seine Schwiegertochter Louise Cremer (1883-1956).

In der Dortmunder Tageszeitung „TREMONIA“ vom 19. Februar 1905 findet sich eine detailierte Beschreibung der neuen Stahlhuth-Orgel:

In der Dortmunder Tageszeitung „TREMONIA“ vom 19. Februar 1905 findet sich ebenfalls ein Gutachten des Musikdirektors Carl Holtschneider aus Dortmund (1872-1951, Gründer des Dortmunder Konservatoriums):

Neuer Spieltisch, Umbau und Erweiterung der Orgel

Nachdem sich ab Anfang der 1930er Jahre die Reparaturen hinsichtlich Pneumatik und Spieltisch häuften, wurde 1941 für die Orgel ein neuer, freistehender Spieltisch mit einer elektrischen Traktur angeschafft. Gleichzeitig wurde die Orgel um ein drittes Manual mit sechs Registern erweitert.

Der Orgelumbau wurde von der Firma G. Stahlhuth & Co. Aachen ausgeführt. Die Disposition der Orgel umfasste jetzt 31 klingende Register, verteilt auf 3 Manualen und Pedal. Die elektrische Traktur ermöglichte 3 feste und 2 freie Kombinationen, 8 Koppeln und einen Registerschweller. Die Zahl der Pfeifen wird mit 2086 angegeben.

| I. Manual C-f3 54 Tasten 1. Principal 8’ 2. Bordun 16’ 3. Harmonieflöte 8’ 4. Fugara 8’ 5. Salicional 8’ 6. Gedackt 8’ 7. Octav 4’ 8. Octavflöte 4’ 9. Octav 2’ 10. Quintflöte 2 2/3’ 11. Mixtur 3-4fach 12. Trompete 8’ | II. Manual C-f3 54 Tasten 13. Geigenprincipal 8’ 14. Flöte 8’ 15. Gambe 8’ 16. Vox coelestis 8' 17. Aeoline 8’ 18. Echoflöte 4’ 19. Piccolo 2’ 20. Oboe 8’ | III. Manual C-f3 54 Tasten 21. Rohrgedackt 8' 22. Salicional 8' 23. Blockflöte 4' 24. Prinzipal 2' 25. Scharff 4f. 26. Krummhorn 8' | Pedal C-d1 27 Tasten 27. Principal 16’ 28. Subbaß 16’ 29. Octavbaß 8’ 30. Gedacktbaß 8’ 31. Posaune 16’ |

| Koppeln 8 Koppeln Registerschweller | Spielhilfen 3 feste Kombinationen 2 freie Kombination |

Die Orgelweihe fand am 21. Dezember 1941 statt. An der Orgel spielte Anton Brockhoff aus Münster (St. Martini). Der Kirchenchor Cäcilia Lüdinghausen unter der Leitung von Heinrich Weber gestaltete die Feier musikalisch mit.

Textheft Orgelweihe und kirchenmusikalische Andacht

vom 21. Dezember 1941 (pdf.)

Im Jahr 1977 erstellte Prof. Dr. Rudolf Reuter aus Münster ein Gutachten über den Zustand der vorhandenen Orgel sowie über einen möglichen Neubau:

Reuter beschreibt die technische Anlage der Stahlhuth-Orgel als nicht mehr funktionsfähig, eine Reparatur der Orgel erscheint nicht sinnvoll. Bei einem Neubau sollte neben zwölf noch brauchbaren Registern vor allem das Gehäuse aus denkmalpflegerischen Erwägungen erhalten werden. Die bei einem ebenerdigen Spieltisch bedingte elektrische Spieltraktur würde man in Kauf nehmen müssen.

Zusätzlich verspricht sich Reuter einen klanglichen Vorteil, wenn das gesamte Gehäuse – wohl entsprechend dem Zustand von 1870 – vorgezogen und evtl. abgesenkt würde. Eine Architektenzeichnung aus der Zeit vor der Innenrenovierung der Kirche (um 1977/78) veranschaulicht diese Überlegung, bei der das Orgelgehäuse etwa zwei Meter in den Kirchenraum hineinragen sollte. Der Prospekt sollte dabei bereits ab einer Höhe von gut drei Metern über dem Fußboden der Kirche aufgebaut werden.

Neubau der heutigen Führer-Orgel im Jahr 1983

Nach der umfangreichen Kirchenrenovierung 1978/79 hat der Kirchenvorstand St. Felizitas dem Bau einer neuen Orgel zugestimmt. Als Auflage wurde gemacht, das noch verwendungsfähige Pfeifenmaterial mit in die neue Orgel zu übernehmen. Somit sind 15 Register aus der alten Orgel von 1904 ganz oder teilweise auch heute noch zu hören.

Mit dem Bau der neuen Orgel wurde die renommierte Orgelbaufirma Alfred Führer aus Wilhelmshaven beauftragt. Bei der Disposistion verstanden es Orgelbaumeister Fritz Schild (Neffe des Orgelbauers Alfred Führer und von 1974 bis 2000 Inhaber der Orgelbaufirma) und Regionalkantor Bernhard Terschluse (Orgelsachverständiger der Diözese Münster), die alten Register in das neue Klangbild zu integrieren, ohne ihren ursprünglichen romantischen Charakter zu verändern (Intonation: Matthias Gärtner).

Die Planung sah auch vor, dass der Spieltisch ebenerdig zugänglich sein sollte. Im Gegenzug zu seinen Mitbewerbern entschied sich Fritz Schild trotz des Höhenunterschiedes für eine mechanische Spieltraktur, die bis heute äußerst zuverlässig und leichtgängig ist. Die Überlegungen von Prof. Dr. Reuter, das Orgelgehäuse vorzuziehen und abzusenken, wurden dagegen nicht umgesetzt.

Die Orgelweihe fand am 18. Dezember 1983 durch Dechant Alois Bagert statt. An der Orgel spielte Regionalkantor Bernhard Terschluse aus Dülmen (Orgelsachverständiger der Diözese Münster). Der Kirchenchor St. Felizitas Lüdinghausen unter der Leitung von Johannes Greshake gestaltete die Feier musikalisch mit.

Textheft „Orgelweihe in St. Felizitas“ vom 18. Dezember 1983 (.pdf)

Die elektrische Registertraktur erlaubte als Spielhilfen zwei freie Kombinationen sowie eine zusätzliche Kombination für das Pedalwerk. Eine technische Innovation waren zu dieser Zeit nahezu lautlose, pneumatisch betriebene Schleifenmotoren, die allerdings im Laufe der Zeit durch poröse Schlauchverbindungen unzuverlässig und unbrauchbar wurden. Im Zuge einer Generalreinigung der Orgel wurden im Jahr 1997 die pneumatischen Schleifenmotoren durch zuverlässigere Magnetmotoren ersetzt. Gleichzeitig wurde die Orgel durch eine elektronische Setzeranlage mit 256 Kombinationen erweitert.

Im Zuge der Renovierung und Neugestaltung der Pfarrkirche St. Felizitas im Jahr 2014 wurde die Orgel durch die Firma Orgelbau Fleiter aus Münster umfangreich gereinigt und neu intoniert (Intonation: Eberhard Hilse).

Die Organisten in St. Felizitas

- um 1662: Johannes Bevergern1

- …

- 19. Jh.: Henricus Bergmann (?), Organist2

- 1910-1941: Max Weischer, Organist und Malermeister3

- 1920-1944: Heinrich Weber, Küster, Organist und Chorleiter

- um 1940: Dr. Herold

- 1945-1961: Georg Greshake, Organist, Chorleiter und Küster

- 1961-1994: Johannes Greshake, Organist, Chorleiter und Küster

- seit 1995: Thomas Kleinhenz, Kirchenmusiker und Regionalkantor

„Krach ümt Gloria“

Der Lüdinghauser Heimatdichter Josef Richter hat eine nette Geschichte über die Orgel in St. Felizitas aufgeschrieben. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, ist nicht sicher, aber durchaus denkbar. Die Geschichte ist im Lüdinghauser Platt geschrieben: